Des groupes pour penser

En groupe, notre capacité d’être et de faire avec les autres est d’emblée sollicitée. Confronté à la multiplicité des altérités et des malentendus, même si l’on n’est pas trop défensif, l’expérience du groupe est une épreuve. De ce fait plutôt banal, nombre de gens se sentent meurtris voire annulés par le différent, et empêchés de […]

Totem et Tabou – Préface

PRÉFACE – L’émergence de la conscience moderne

PRÉFACE – L’émergence de la conscience moderne

par André Sirota

Extrait des premières lignes de la préface à Totem et tabou de FREUD Sigmund, ouvrage publié via iBooks, en 2015

En mars 1912, quand il commence à publier Totem et tabou, sa première œuvre anthropologique, Freud a cinquante-six ans ; ces « Quelques concordances dans la vie d’âme des sauvages et des névrosés » sont une œuvre majeure à ses yeux, à l’égal de L’Interprétation du rêve. Freud y rapproche l’âme des sauvages, qu’il étudie dans la littérature ethnographique, de celle des névrosés, ses patients, qu’il écoute parler sur le divan ; il imagine l’enfant en eux et le « sauvage », de l’anthropologie de son époque, plus proches l’un et l’autre de l’Homme premier que l’adulte actuel ne peut l’être. Par cette proximité inférée traversant le temps, Freud veut prouver l’universalité de ses hypothèses sur l’infantile, le pulsionnel ou la structure œdipienne des rapports des fils au père. Il insiste aussi sur le tabou de l’inceste, premier interdit fondateur de société, par l’accès à la reconnaissance de la différence des sexes et des générations et la règle de l’exogamie pour tous qui font sortir les Hommes premiers du magma des petites hordes primitives, archaïquement agglutinées autour d’un mâle dominant.

Quand Freud écrit Totem et tabou, de fortes turbulences secouent le mouvement psychanalytique et de puissants affects l’animent à l’égard de ceux qui poursuivront son œuvre ou s’en éloigneront. Malgré les conventions passées entre psychanalystes en 1911 par la création de l’International Psychoanalytical Association, les tensions ne cesseront pas, jusqu’à la fin de sa vie, alors qu’il écrivait L’Homme Moïse et la religion monothéiste. Freud mourra sans avoir été désagrégé, ni par ses successeurs ni par les Nazis, et ce, grâce à Marie Bonaparte qui parviendra à l’exfiltrer de Vienne. La psychanalyse lui survivra et se développera sans lui. En affirmant l’hypothèse de l’existence de réalités psychiques inconscientes et en créant le dispositif qui permet d’en repérer des effets dans le transfert, Freud a apporté un démenti à la conception dominante de la vie de l’esprit, avant lui réduite au système perception- conscience, auquel je propose d’adjoindre la volonté pour souligner l’humaine inclination de l’auto-idéalisation.

(…)

Violence à l’école

Des violences vécues aux violences agies

Des violences vécues aux violences agies

Ouvrage collectif coordonné par André Sirota

Collection dirigée par Annick Weil-Barais

Éditions Bréal – Sortie en librairie : février 2009.

Les auteurs

Claudine BLANCHARD-LAVILLE, professeur de Sciences de l’Éducation, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Patricio CALDERON, enseignant en Sciences de l’Éducation, Valparaíso, Chili

Laure CASTELNAU, doctorante, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Willy FALLA, psychologue clinicien, intervenant en établissement scolaire, doctorant

Brigitte FRELAT-KAHN, maître de conférences à l’IUFM de Paris

Maria-José GARCIA-ORAMAS, chercheuse au Département de psychologie à Xalapa, Université de Veracruz, Mexique

Adrian NECULAU, professeur de psychologie sociale, Université Al. I Cuza de Iasi, Roumanie

Maria PAGONI, maître de conférences en Sciences de l’Éducation, Université Lille III

Dorina SALAVASTRU, maître de conférences, Université Al. I Cuza de Iasi, Roumanie

Catherine SELLENET, professeur de Sciences de l’Éducation, Université de Nantes

André SIROTA, professeur des universités, psychopathologie sociale clinique, Universités d’Angers et de Paris Ouest Nanterre La Défense

Danièle TOUBERT-DUFFORT, psychologue clinicienne, formatrice à l’INS-HEA, doctorante

Annick WEIL-BARAIS, professeur de psychologie, Université d’Angers

Catherine YELNIK, formatrice d’enseignants, docteur en Sciences de l’Éducation, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Avant-propos

Différents regards portés sur les violences à l’école sont donnés dans cet ouvrage. Ses auteurs sont intéressés par la grande question anthropologique de la transmission par l’école du patrimoine culturel entre les générations intrinsèquement liée à l’institution des jeunes et futurs adultes comme sujets sociaux. Or, la relation aux successeurs en formation a toujours été remplie d’embûches, de passions, de conflits, de désirs ambivalents de modeler l’autre à son image, de recherche du semblable ou d’impossibilité de reconnaissance de soi dans l’autre. En outre, entre la mission de legs du patrimoine et les dispositions ou pratiques éducatives et pédagogiques mises en œuvre, on observe plus souvent un abîme qu’une correspondance étroite, ce qui génère des vécus d’incohérences plus ou moins violents. Inquiétés par cette question, les auteurs se proposent d’apporter quelques lumières sur ce qui vient se mettre en scène à l’école en y provoquant des violences, en la détournant de ses missions et tâches de base. Des pistes pour l’action sont également suggérées.

Qu’est-ce qui fait violence ? À chaque instant de sa vie, du fait des résonances entre ses réalités psychiques internes et réalités externes, sociales et environnementales, l’être humain ressent des tensions plus ou moins vives dont le sens lui échappe dans bon nombre d’occurrences, même quand il dit comprendre, savoir ou maîtriser la situation. Il ne peut intégrer ces tensions à son espace psychique que s’il s’efforce de s’en délivrer en parlant, puis en élaborant ce qu’il ressent confusément, afin de comprendre pourquoi une situation actuelle est ainsi vécue par lui. S’il y parvient, il est alors en mesure d’intégrer cette nouvelle expérience à sa vie psychique en augmentant, dans le même mouvement, son territoire psychique (Zaltzman, 2007), c’est-à-dire aussi son équipement psychique et culturel ou sa capacité à penser ses expériences actuelles ou antérieures et les liens entre elles. Si, au contraire, il ne cherche qu’à s’en débarrasser de façon plus ou moins expéditive, la délivrance s’avère toujours illusoire et momentanée. Dans ce cas, chaque nouvelle tension énigmatique vient se cumuler aux précédentes restées en souffrance, augmentant ainsi le nombre des objets non liés parce qu’impensés et les laissant impensables jusqu’à nouvel ordre. En dépôt en lui, sans qu’il en ait conquis l’expérience, ils encombrent son espace psychique et en diminuent l’étendue et la réceptivité à de nouvelles expériences. Certes, le sujet peut s’être construit une théorie sur ce qui lui arrive, selon une modalité délirante paranoïaque, par exemple. Équipé d’un tel appareil psychique, véritable machine à interpréter persécutivement tout ce qui lui advient, le sujet clive et localise toujours hors de lui le mal, le mauvais, la faille, le négatif, l’insupportable, l’impur, etc. Il parvient ainsi à faire entrer de force toute nouvelle donnée dans son système, tout en passant à côté de l’imprévu et de toute occasion de se confronter à l’altérité, aux réalités extérieures et intérieures, de se laisser altérer et de faire de ce qu’il vit une expérience transformatrice.

À chaque nouvelle tension énigmatique, l’être humain, qui doit se défendre de ses effets corrosifs, est tiraillé entre deux voies. D’un côté, une tentation nihiliste l’attire vers le pire où auraient libre cours ses pulsions de déliaison. Auraient alors le champ libre des défenses paranoïaques et perverses ou d’autres modalités de défense, selon les ressources dont dispose l’individu pour lutter contre son effondrement (Winnicott, 1989), et selon les réactions de son environnement. De l’autre, une tentation héroïque le pousse dans un mouvement d’humanisation progressive. Un combat se livre en lui entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, entre Éros et Thanatos.

Selon les qualités de présence des autres qui forment son environnement et selon la capacité de cet environnement à le contenir, à endiguer les effets destructeurs de ses premières attaques réactionnelles à cette tension, le sujet aux prises avec ces forces antagonistes en lui peut tout aussi bien basculer d’un côté ou de l’autre : vers un agir violent et destructeur de lui-même, de l’autre ou de l’objet – avec ou sans idéologie de légitimation à l’appui – ou vers un sursaut créatif, un effort de penser, qui métabolise psychiquement cette tension et favorise alors un remaniement psychique heureux pour lui-même et pour sa relation à son environnement.

Soulignons que chaque être humain est sensible, de façon tout à fait singulière à certaines plus qu’à d’autres des dimensions multiples constitutives de son environnement. À chaque variation d’un composant de l’environnement auquel le sujet est sensible, consciemment ou non, cet environnement est mis en turbulence pour lui et il en éprouve à nouveau une tension énigmatique ; il conçoit subjectivement que sa place n’est plus garantie, que sa reconnaissance, plus ou moins durement acquise ou fragile, est caduque et qu’il ne compte plus. Une insécurité actuelle se télescope avec les sentiments d’insécurité ontologique de chacun et réactive l’insécurité vécue antérieurement, immobilisée dans la psyché. Avec un tel vécu, si l’individu ne s’engage pas dans un travail d’analyse et ’élaboration ou s’il ne trouve pas au bon moment le lieu propice pour cela, si personne n’est en mesure d’interrompre la chaîne associative et l’amplification groupale, de nouvelles conduites purement défensives se reproduiront, qui amplifieront l’instabilité de l’environnement et ses propres angoisses et ainsi de suite, jusqu’au paroxysme. D’une certaine manière, la plupart des chapitres montrent ce processus à l’œuvre dans différentes occurrences de violences en classe et à l’école.

Lorsque l’on commence à éclairer ce que cette tension énigmatique recouvre, on comprend que le sujet est aux prises avec sa conflictualité psychique, que son appareil psychique ne parvient pas à contenir. Comme le conflit est inhérent à la vie psychique et à la vie sociale, le sujet non équipé pour le supporter ne peut s’en défendre qu’en expulsant projectivement cette conflictualité dans la psyché d’autrui ou sur des instances sociales, qu’en localisant dans le non-soi la source de son mal être, ce qui explique bien des attaques contre l’environnement, le lien, l’autre ou l’objet. Plus le sujet a été privé précocement de l’accès au langage et à l’activité potentiellement symbolique que le langage rend possible, plus les mécanismes de défense dont il est capable vont produire des conduites manifestes énigmatiques qui feront symptôme.

Face à cela, les professeurs sont très souvent dans un tel malaise qu’ils se demandent, et demandent au psychologue parfois, si tel élève n’a pas franchi la ligne de démarcation entre la normalité et la folie, auquel cas, il ne relèverait plus de leur ministère. Parfois, ce sont les élèves qui se posent cette question à l’égard d’un professeur et de l’école toute entière, qui ne devinent pas ce qui les tourmente. Ils ressentent confusément les incohérences du système éducatif que les adultes ne voient plus ou auxquelles ils participent malgré eux. Certaines idéologies persistent à expliquer « la folie » par des caractéristiques strictement individuelles et empêchent de voir à quel point les conduites observables sont des défenses en relation avec un contexte collectif et institutionnel pathogène, que l’on ne veut pas ou ne sait pas voir, pour y survivre soi-même.

Attribuer des violences aux seuls facteurs individuels – qu’il ne faut certes pas ignorer – sans chercher à saisir les différents facteurs singuliers du contexte où l’on agit, c’est se laisser guider par un déni de réalité et ignorer les apports des recherches scientifiques en sciences humaines et la nécessité d’un travail culturel et de subjectivation pour intégrer ces connaissances. C’est aussi laisser impensées les dimensions institutionnelles et collectives et sa propre participation à celles-ci. Les prendre en compte exige de chaque protagoniste du système scolaire, et d’abord des adultes, qu’ils acceptent de se confronter à la multiplicité, à la complexité, et de consacrer une part de leur temps de travail à les penser. Cette obligation concerne tous les niveaux de l’institution des enfants, du moins si l’on veut réellement enseigner et faire grandir les nouvelles générations.

Eu égard à la multiplicité et à la singularité psychique propre à chaque sujet, il est difficile d’imaginer ce qu’autrui peut capter et ressentir de l’environnement et de comprendre ce qui l’insécurise à un moment donné. Or, pour rassurer réellement quelqu’un ou pour l’aider à penser ce qu’il vit et à reprendre le dessus, il faut pouvoir imaginer avec pertinence ce qu’il peut vivre ainsi que ses résistances à découvrir, à nommer, à reconnaître ce qui l’incommode. C’est par cette porosité à autrui que l’on peut poser les bonnes questions qui vont lui permettre de parler. Les différentes recherches et démarches ici présentées, prenant en compte le groupe et la culture, en ouvrent les chemins à poursuivre.

André Sirota

Partie 1 – Se repérer

Chapitre 1 : Regards sur les violences à l’école, A. SIROTA . . . . . . 11

1. Les phénomènes de violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Mise en perspective des recherches présentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Deux idées-forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Chapitre 2 : Le renversement des liens entre violence et école :

de la politique à la police, B. FRELAT-KAHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1. Une violence étudiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2. Des violences urbaines aux violences scolaires, identités et distinctions . . . . . . 37

3. Une grande absente : la pédagogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4. La négation de la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Partie 2 – Approfondir

Chapitre 3 : Représentations des faits de violence

et de leur gravité chez des collégiens d’une zone d’éducation

prioritaire, C. SELLENET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1. Les conceptions de la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2. Une enquête auprès de collégiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3. La violence perçue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Les violences agies et subies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5. Stratégies enfantines et hiérarchisation de la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Chapitre 4 : Un élève a été humilié, C. BLANCHARD-LAVILLE,

L. CASTELNEAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

1. Du regard du sociologue au regard du clinicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2. Du récit clinique à son élaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Chapitre 5 : Des défenses symbiotiques contre la violence

à la parole différentiatrice en équipe, W. FALLA . . . . . . . . . . . . . 93

1. Deux regards sur la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2. L’intervention en établissement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3. La loi comme une limite entre le dedans et le dehors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Chapitre 6 : L’éducation à l’autonomie des jeunes handicapés

D. TOUBERT-DUFFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

1. Le problème de l’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

2. Le groupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3. Un travail de parole pour et avec des adolescents cérébro-lésés : le chemin

pour se déprendre et s’émanciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Chapitre 7 : Dimensions de la conflictualité en établissement,

C. YELNIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

1. Un incident ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

2. Des composantes individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3. L’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

4. Composantes du système scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5. Posture éducative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Chapitre 8 : Rapport à l’autorité et contextes pédagogiques,

M. PAGONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

1. Deux contextes pédagogiques différents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

2. Le règlement intérieur : outil de répression ou de protection de la communauté

scolaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

3. La construction de l’autorité des enseignants : une question d’éthique

professionnelle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Chapitre 9 : Un outil de diagnostic des difficultés

de communication entre élèves et professeurs,

P. CALDERON, A. WEIL-BARAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

1. Les heurs et malheurs de la communication professeur-élèves . . . . . . . . . . . . 167

2. Un outil pour mettre à jour les représentations (le TRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Chapitre 10 : La violence de genre dans l’éducation

à la citoyenneté, M. J. GARCIA-ORAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1. De la différence sexuelle à la violence de genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

2. Le contexte de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

3. Le déroulement de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

4. Les conclusions de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

5. Réflexion finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Chapitre 11 : De « l’éducation » totalitaire en Roumanie

à la violence actuelle en milieu scolaire. Contexte et perceptions

des « acteurs », A. NECULAU, D. SALAVASTRU . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

1. Le contexte des écoles roumaines pendant le demi-siècle totalitaire . . . . . . . . 205

2. Chances et risques de la vie collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

3. Enquête sur la perception de la violence dans les écoles roumaines . . . . . . . . . 213

4. Facteurs de risque dans la production des violences scolaires . . . . . . . . . . . . 225

5. Modalités de prévention / Intervention en cas de violence scolaire . . . . . . . . 229

Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Conclusion : Ce qui émerge au regard de la plupart

des recherches, A. SIROTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

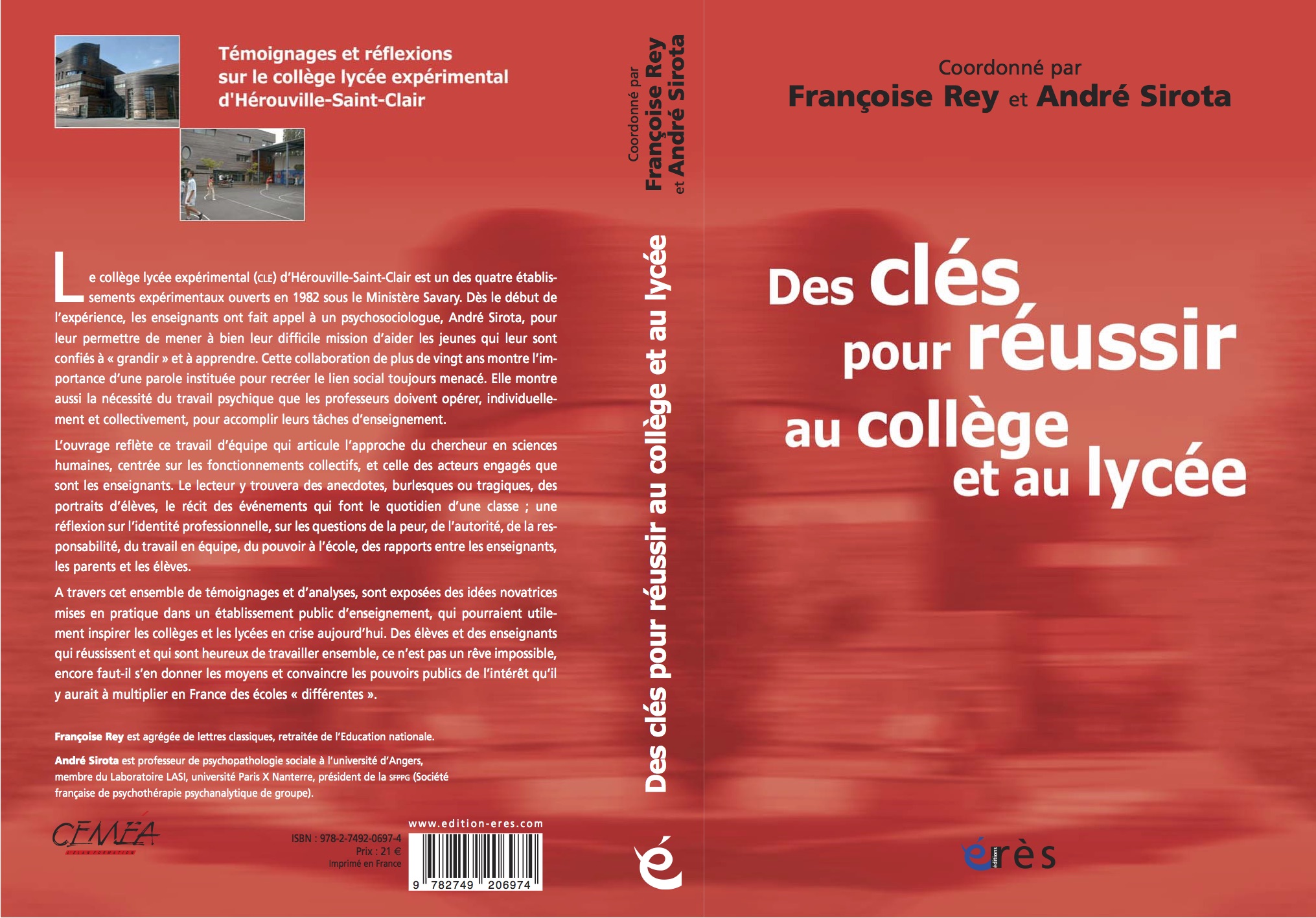

Des clés pour réussir au collège et au lycée

Ouvrage collectif coordonné par Françoise Rey et André Sirota,

Toulouse, Édition érès, 2007

En 1981-1982, sur l’impulsion d’un groupe d’enseignants caennais, une quarantaine de professeurs ont commencé à se réunir pour réfléchir à ce que pourrait être « une autre école ». Ils pensaient que la souplesse et la diversité des structures, l’individualisation des apprentissages, un enseignement moins parcellaire, l’association des élèves à la vie de l’établissement, la création d’une instance de concertation et de délibération engageant tous les professeurs, l’ouverture sur le monde extérieur, etc., permettraient de mieux répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Le Collège lycée expérimental d’Hérouville-Saint-Clair ou Clé est l’un des quatre établissements expérimentaux habilités en 1982 sous le ministère Savary. Son projet a été élaboré par une équipe d’enseignants volontaires. Dès les premiers temps de l’expérience, devant les difficultés éprouvées à rendre fécondes leurs instances de délibérations, ils ont fait appel à un psychosociologue universitaire.

L’ouvrage Des clés pour réussir au collège et au lycée, rend compte de cette aventure collective, de cette création institutionnelle et du travail qui s’y déploie. Il regroupe des témoignages d’enseignants, de parents, d’élèves qui ont participé à la création de cet établissement public ouvert depuis 1982. Dans cet ouvrage, le travail réel des enseignants est relaté par eux-mêmes. L’ensemble des chapitres donne une idée de l’originalité du fonctionnement de l’établissement, de l’engagement de ses membres. Ses auteurs l’ont écrit pour dire et faire sentir, sinon partager, leur conviction, confortée sur l’expérience collective : oui, il est possible, dès maintenant, de changer l’école, de la rendre à la fois plus efficace et plus juste, plus humaine, plus conforme aux valeurs d’une société démocratique. Comment ? En appelant chacun à plus d’initiative et de responsabilité, en instaurant entre tous les membres de la communauté éducative les rapports de respect mutuel et de coopération qui se tissent au travers d’une parole vivante, authentique, une parole donnée et reçue, une parole échangée.

Le travail d’enseignement et d’éducation des jeunes générations ne va pas de soi. Prendre du temps périodiquement avec d’autres pour mettre au travail son identité professionnelle en mouvement, en outre bien élargie ou diversifiée dans un établissement comme le CLE, est nécessaire. Bien plus que par le passé, l’école est mise en concurrence avec de puissants médias. Les enfants sont soumis à quantité de stimulations, d’images, d’influences, de pressions et de bribes d’informations désarticulées ou contradictoires. Désormais, l’école ne fait figure que d’une source de données parmi d’autres. Le triomphe des Lumières et de la raison ne font plus recette. L’école n’est pas anticipée comme débouchant sur l’insertion sociale et professionnelle, encore moins comme voie de promotion sociale. Quant à son projet émancipateur, on n’en parle plus guère. Enfin, bien que tout le monde lui demande de réaliser l’impossible, les conditions de mise en œuvre de ses missions ne sont ni toujours aménagées, ni vraiment connues. Dans ce contexte, être enseignant confronte tous les jours à la question du sens du métier.

Une instance d’Analyse et d’élaboration individuelle et collective de Situations Educatives – appelée Ase – a été créée dès le début. Elle réunissait des volontaires, une fois par mois. Dans l’Ase, les participants ont pu y exprimer les souffrances professionnelles ou institutionnelles, les conflits, les incidents critiques qui mettent la communauté scolaire en émoi, les conditions propices aux coopérations, les entraves à celles-ci, les problématiques de certains élèves, les dynamiques de certains groupes-classes. Le groupe ? Sait-on vraiment ce que l’on provoque à son insu en instituant les élèves en groupe ? Cette forme de collaboration avec un chercheur et tiers externe ayant l’expérience des processus collectifs et des circulations inconscientes et un intérêt pour les processus éducatifs et de formation préfigure celle qui pourrait être imaginée à l’avenir dans les établissements scolaires avec des enseignants volontaires.

Composé de récits d’expériences, cet ouvrage donne des « clés » à tous ceux qui s’intéressent à l’école. Alors que tous les jeunes devraient être contents d’aller au collège ou au lycée, d’apprendre, de se socialiser, de grandir, d’être en relation avec d’autres, de découvrir par différentes approches le patrimoine culturel, d’aller à la conquête du monde et d’eux-mêmes, ils renâclent, même dans un établissement scolaire innovant. Ils usent le désir de l’enseignant. Ils luttent parfois contre la tâche, contre le professeur, contre les règles, contre eux-mêmes, en pleine classe. Ils déconcertent. Ils attendent pourtant d’être compris et devinés ; en même temps, ils n’aiment pas qu’on les cerne de trop près et passent leur temps à des manœuvres d’esquive pour échapper à la volonté des adultes de leur transmettre quelque chose et d’avoir ainsi prise sur eux. Pour faire face aux figures d’autorité, aux adultes, à l’institution, au professeur, ils font groupe, passivement ou activement ; et du fait du fonctionnement scolaire, la plupart du temps le professeur est « seul » dans la classe et dans l’institution. Au Clé, les professeurs font partie de l’institution et ont des liens d’appartenance, ils ne se sentent pas seuls. Cette expérience montre de façon concrète l’importance d’une parole instituée pour recréer le lien social toujours menacé.

L’originalité de l’ouvrage tient à l’étroite articulation, dans la conception et l’écriture, entre le travail théorique du chercheur en sciences humaines, André Sirota (auteur de l’introduction, de la conclusion et d’un commentaire sur chacun des textes) et le travail quotidien des enseignants. Ce type de collaboration, issue de vingt années de travail en commun, préfigure celle qui pourrait être instaurée demain dans les établissements scolaires et entre les enseignants volontaires et des accompagnateurs psychosociologues qui pourraient les aider à mener à bien leur difficile mission d’aider les jeunes d’aujourd’hui à « grandir » à apprendre. L’espace intermédiaire créé et mis sous la responsabilité d’un tiers externe, rendant la parole plus libre et élaborative, montre l’importance d’un lieu de paroles instituées pour recréer le lien social toujours menacé.

1 – Rey, F., Sirota, A., (dir.) (2007) Des clés pour réussir au collège et au lycée, Ramonville-Saint-Agne, Érès. Ce sont des témoignages et des réflexions sur le collège lycée expérimental (Clé) d’Hérouville-Saint-Clair (14), parus aux éditions Érès en janvier 2007. Cet ouvrage est co-écrit par Françoise Rey, agrégée de lettres classiques, retraitée de l’Éducation nationale, cofondatrice du Clé dont elle a par ailleurs assuré la direction, par voie élective, pendant quatre ans ; les autres auteurs sont André Sirota, des enseignants, des parents d’élèves, des élèves et des anciens élèves.

La Violence Politique

Pour une clinique de la complexité

Pour une clinique de la complexité

érès – Collection “ Sociologie clinique ”- 2003 –

sous la direction de Max Pagès et Jacqueline Barus-Michel,

avec Dan Bar-On, Fethi Ben Slama,

Charles Rojzman, Patrick Schmoll,

André Sirota et Edgar Morin

La violence politique – guerres, massacres, génocides, troubles civils – au cours du XXe et à l’aube du XXIe siècle, accompagne comme un double hideux le progrès économique et démocratique. Elle apparaît comme un défi à l’humanité.

C’est en même temps un défi scientifique car elle reste largement inexpliquée. Comment comprendre les terreurs révolutionnaires et contre-révolutionnaires d’autrefois, les violences terroristes et contre-terroristes d’aujourd’hui ? A quel moment, sous l’effet de quelles forces, le conflit échappe-t-il à ses acteurs, aux rationalités qui le justifiaient à l’origine, pour se transformer en paranoïa collective et s’installer dans une logique persécutoire qui fabrique ses propres ennemis ? Comment s’enracine-t-il dans le peuple, et se répand-il de proche en proche comme une épidémie ? Comment concevoir des stratégies de prévention, de contention, de réduction, de guérison ?

Dans une démarche multidimensionnelle, complexe, au sens où l’entend Edgar Morin, les auteurs, psychologues et sociologues cliniciens, tentent d’amorcer une réponse à ces deux défis. Du phénomène révolutionnaire aux conséquences du 11 septembre et au conflit israélo-palestinien, leur analyse conduit à une réflexion sur l’action politique : la démagogie et la démocratie, les rapports entre la maturité affective et la maturité politique, l’engagement des citoyens et celui des dirigeants. Elle constitue une réponse à l’urgence civique de mobilisation des ressources disponibles face à la violence politique, et aux risques d’autodestruction de l’humanité.

CHAPITRE 9 – D’ANDRÉ SIROTA : ISRAEL-PALESTINE, L’IMPOSSIBLE SÉPARATION

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS, Max Pagès

INTRODUCTION

1. NAISSANCE DE LA COMPLEXITÉ CLINIQUE : LE SYSTÈME SOCIOMENTAL, Max Pagès

2. LA DOUBLE NATURE DU PHÉNOMÈNE RÉVOLUTIONNAIRE, Max Pagès

APRÈS LE 11 SEPTEMBRE

3. LA FIN DE LA MODERNITÉ ? Patrick Schmoll

4. CRISE ET IDENTITÉ, Jacqueline Barus-Michel

5. LE COURAGE POLITIQUE, GUERRE, TERRORISME,DÉMOCRATIE, Max Pagès

6. DISCUSSION

LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

7. LA PESTE ÉMOTIONNELLE, Charles Rojzman

8. LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN ET L’INSTABILITÉ DU MONDE, Max Pagès

9. ISRAEL-PALESTINE, L’IMPOSSIBLE SÉPARATION, André Sirota

10. 5761, L’ANNÉE JUIVE QUI VIENT DE S’ÉCOULER, Dan Bar-On

11. COMMENTAIRE. VIOLENCE ET DISCERNEMENT, Fethi Benslama

CONCLUSIONS

12. UNE ANTHROPOSOCIOGENÈSE DE LA VIOLENCE POLITIQUE, Entretien avec Edgar Morin

13. IN FINE, Mar Pagès

BIBLIOGRAPHIE

Si le conflit israélo-palestinien trouve chaque jour des forces pour se répéter sans horizon, c’est qu’il y a, au fond des consciences juives et palestiniennes contemporaines, des objets encryptés qui empêchent le travail de pensée, entravent la mutation du rapport du sujet psychique avec autrui et avec l’espace politique ou collectif. Sans transformation de ces parts secrètes structurant les identités, israéliens et palestiniens ne pourront se constituer partenaires d’un processus de paix au Proche-Orient.

Pour avoir reçu en legs de mes parents une histoire, ou plutôt une façon de la vivre et de la raconter, c’est « en tant que citoyen du monde » et « en tant que juif », que je suis saisi par les massacres et destructions ordonnés au Proche-Orient ou perpétrés délibérément par tous ceux qui ne sont pas désireux de reconnaître l’existence de l’autre.

L’identité juive après Auschwitz

L’expression « en tant que juif », engageant l’identité, mérite d’être éclairée. L’identité juive actuelle est celle d’après Auschwitz, (Sirota, 1988-99). Depuis, selon moi, est juif celui qui porte le legs psychique et la marque culturelle des persécutions des générations antérieures depuis deux millénaires au cours desquels les juifs ont été assignés à la place de l’autre, de l’étranger ou de l’inconnu.

Est juif d’après Auschwitz, celui qui a vécu, ou éprouvé par ce legs, le sentiment extrême de détresse et de complet abandon du reste de l’humanité. Est juif d’après Auschwitz celui qui s’est constitué de ce legs, l’a transformé en le sublimant, sans se placer pas au centre du monde. Le juif d’après Auschwitz, pour connaître intimement ce type de souffrance psychique de dimension politique, est accessible à la souffrance d’autrui. Cette définition caractérise, bien entendu, tout être humain qui ne fuit pas son humanité. Toutefois, être juif après Auschwitz résulte de ce qui se vit, se dit et se tait en famille. Des interdits explicites de dire, des silences et des récits nourrissent ou affectent les communications familiales. Ainsi se transmet l’histoire collective et l’expérience individuelle d’une certaine assignation politique. Le sujet qui se sent ainsi juif se reconnaît dans un double lien psychique. Il est pris dans une filiation, ou chaîne des générations, qui le dépasse et à laquelle il est assujetti. Il a noué un lien d’affiliation active avec cette filiation et supporte son assignation collective. Celle-ci, marquée de son éternel retour, est comme intemporelle, le juif y est confondu avec la part d’ombre que l’être humain porte en lui et expulse hors de lui sans la reconnaître pour sienne. C’est cet ensemble qui fait la spécificité de l’identité juive après Auschwitz. C’est pourquoi le fait religieux ne fait pas partie du noyau constitutif de l’identité juive d’après la Shoah, pas plus que le fait israélien n’en est en l’essence, au-delà de la période de ses pionniers et de la fondation de l’Etat d’Israël. Comme l’émouvant film « Voyages », de Finkelstein, le fait dire avec une pointe d’humour à une grand-mère juive d’origine russe : “ En Israël, il n’y a plus de juifs, il n’y a que des Israéliens ! ”

Des déclarations émises abusivement « au nom des juifs » mélangent des notions fort différentes : celles de juif et d’israélien, celles de religieux et de pratiquant, celles de religion juive et d’identité juive, ou encore projet expansionniste de quelques-uns et intérêts identitaires communs. Ces confusions et leur diffusion sont dangereuses : elles font du juif une entité unique et désubjectivée en approvisionnant les représentations collectives et idéologies qui la propage ou les fantasmes individuels qui les soutiennent.

Mon approche des conflits s’est forgée dans le travail de consultation psychosociologique, référée à la psychanalyse, auprès de groupes ou d’équipes de travail animés d’idéaux démocratiques et de projets et fonctionnements coopératifs. J’y ai appris que des individus parviennent à se haïr à l’extrême, lors de crises institutionnelles ou de succession, et œuvrent avec violence pour obtenir l’annulation symbolique d’autrui, sinon sa disparition. Après de telles observations faites dans des organisations non menacées par la guerre, on ne peut être surpris de la destructivité et des inventions abjectes et méphitiques déployées pour tuer individuellement et en masse, puis tenter d’en effacer les traces ou d’en dissimuler ou innocenter les auteurs. Ce sont des enjeux narcissiques infantiles non transformés qui, dans le registre de l’idéalisation ou de la dévalorisation, guident les leaders nihilistes et les groupes violents sur lesquels ils exercent leur emprise. De sa quête auprès des damnés de la guerre et auprès des chefs de violences politiques, Bernard-Henri Lévy (2001) conclut sans équivoque que les bandes armées qui luttent contre ou pour quelque chose, même quand elles sont parvenues à détenir les pouvoirs officiels, sont toujours dirigées par des grands enfants psychopathes, aux dépens de tout et de tous. Reconnaître l’existence d’enjeux strictement individuels et pervers-narcissiques et leur dimension pathologique et pathogène dans la psyché de ceux qui prétendent s’occuper des intérêts collectifs et des affaires du monde n’est pas rassurant. Reconnaître des liens d’aliénation et une forme de lâcheté dans lesquels se laissent prendre les individus qui s’en remettent à de tels leaders ne donne pas une image gratifiante de l’humanité.

Quels que soient les motifs invoqués pour justifier la violence dite politique, ses auteurs, sauf exception, se révèlent toujours combattre l’humanité de l’être humain. Certes, lorsque ceux qui détiennent le pouvoir politique ont érigé la terreur en pratique de gouvernement, et quand tout autre voie s’est avérée vaine, la violence politique peut être justifiée. Elle vise alors à (re)conquérir le pouvoir sur soi et sur le territoire où l’on est sensé vivre, comme sur la communauté dont on est issu et dont on partage le sort. Elle ne vise pas à prendre la place des oppresseurs. Mais, nous ne pouvons ignorer que ce recours à la violence peut faire perdre la raison en créant une accoutumance chez ceux qui s’y engagent. Le baptême du feu et l’expérience de la guerre peuvent installer un état d’avidité poussant le sujet à rechercher à nouveau et sur un mode addictif l’éprouvé de la jouissance perverse que lui a procurée son immersion dans l’abjection des vies détruites, des familles en morceaux, des enfants errants, des corps éclatés et mêlés, du sang répandu ou de l’odeur de la poudre et des maisons et villes en ruine.

Hébron

Guidon Lévy (2002) met en relation trois événements terribles pour attirer l’attention sur la symbolique de la concordance des lieux et des temps, en écrivant notamment que : “ rien ne saurait justifier l’horrible massacre perpétré par Abdel al-Baset Odeh la veille de la Pâque 2002, au Park Hôtel de Natanyah, où 22 personnes ont été tuées et 130 blessées (…) ”, ni le massacre perpétré à Hébron par Baruch Goldstein, le 25 février 1994 “ à l’encontre de fidèles réunis : 29 Palestiniens furent tués. (…) Ce conflit “ avec les terribles massacres qu’il engendre, plonge ses racines dans un autre Séder, en un autre Park Hôtel. Tout a commencé à Hébron, en 1968, la veille de la Pâque (…). Le rabbin Moshé Levinger avait loué quelques pièces au Park Hôtel (…) pour y célébrer un Séder avec une centaine de jeunes religieux. « Une cinquantaine de jeunes gens veulent s’installer à Hébron », écrivait un modeste compte-rendu dans la presse de l’époque. Levinger et ses partisans refusèrent effrontément d’obéir à l’ordre de partir que leur donnait le gouverneur militaire israélien de la ville. Deux semaines plus tard, le 23 avril, Levinger avait déjà ouvert un jardin d’enfants, une école primaire et une yeshiva au sein de l’hôtel, où résidaient quinze familles israéliennes. ”

“ Un mois plus tard, le 19 mai, le gouvernement démissionnaire de coalition travailliste atteignit un nouveau sommet : il fit emménager le groupe dans le bâtiment qui abritait le quartier général de l’Administration militaire, un étage entier lui fut attribué. Le 8 août 1968, les colons de fraîche date dressèrent illégalement un kiosque au Tombeau des Patriarches (à Hébron). L’armée israélienne tenta une fois de plus de les faire évacuer. Le coordinateur des actions gouvernementales dans les Territoires vint sur les lieux et édicta un ordre d’expulsion du site à l’encontre de trois des colons, mais le gouvernement capitula et révoqua l’ordre. « De même que nul ne m’exilera de Ginossar [son kibboutz], nul n’exilera les Juifs de Hébron », déclara le ministre du Travail Ygal Allon. Deux ans plus tard, le gouvernement approuvait l’installation d’un « quartier juif » à Hébron et commandait un plan d’aménagement pour une cité sur les hauteurs de la ville qui allait devenir la colonie urbaine de Kyriat Arba. ”

En 1968, il y a trente-quatre ans, au Park Hôtel de Hébron, la veille de la Pâque, a été validé le modèle expansionniste de la colonisation continue par une forme hors-la-loi d’expérimentation sur le terrain. C’était vingt ans après 1948, l’année de la création, selon le droit international, de l’Etat d’Israël. Le gouvernement, de coalition travailliste de 1968, au lieu de représenter la loi, la garantir et assurer une fonction de tiers, a pris le parti des hors-la-loi. Les effets dévastateurs en sont toujours actifs.

De la signature des accords d’Oslo à l’assassinat d’Itzhak Rabin le 4 novembre 1995, un processus était en cours, le dialogue devenait possible entre Israéliens et Palestiniens. La négociation prenait le pas sur la violence brute. Dans les livres scolaires, on commençait à transformer les récits historiques pour y représenter autrement Israël et Ismaël. Depuis cet assassinat commis par un juif extrémiste, et depuis l’installation dans la deuxième Intifada, ainsi qu’avec le nombre des morts et des blessés qui n’en finit pas d’augmenter, le désir de chasser l’autre s’accroît. Un à un, les premiers fils de la confiance, patiemment noués à Oslo et après, se sont détissés. Des Palestiniens et des Israéliens, accusés parfois de traîtrise, préservent toujours en eux et entre eux la patience et le courage de la raison en continuant à parler et à penser ensemble pour préparer l’avenir.

Ariel Sharon ou le ministre de la colonisation généralisée

Lorsqu’Ariel Sharon a été ministre de l’aménagement du territoire, il s’est donné pour mission d’être le ministre de la préparation de la paix impossible. Quand Ehoud Barak a été premier ministre, il a poursuivi sans faillir la même politique de colonisation. Si l’on regarde une carte de géographie, on est aussitôt frappé par l’évidence : un tout petit territoire palestinien troué, discontinu, ou comme éclaté par la dispersion calculée d’une multitude de colonies de peuplement. En outre, ces colonies sont entourées de postes de contrôle armés. Le dessein de tous ces points sur la carte est clair. Il vise à empêcher qu’advienne un dedans et un dehors ou qu’une frontière puisse être établie. Cette stratégie de la colonisation continue, qui morcelle à l’infini le territoire possible de l’autre, rend toute distinction territoriale impossible. Dans ce contexte, toute idée de séparation unilatérale ou de mur de protection est un leurre. Pour qu’un tel mur ait une efficacité durable, il faudrait avoir opéré préalablement un transfert croisé des populations, c’est-à-dire la suppression de toutes les enclaves ou colonies de peuplement et leur symétrique d’un point de vue géostratégique, les villages arabes israéliens. En conséquence, la politique d’investissement des territoires menées depuis 34 ans ne produit que des effractions. Sans retrait des territoires occupés, pas de frontière possible, pas de place pour les uns ou pour les autres en tant que groupe ou individu, pas de possibilité de se distinguer, de se séparer, de s’identifier, de se reconnaître à la fois comme semblables et différents, et donc de négocier quoi que ce soit.

En territoire de juridiction potentiellement palestinienne, selon les accords préparés à Oslo, des enclaves ont été méthodiquement achetées ou conquises par la force, aménagées, étendues. Une route quasi-privée, comme un cordon ombilical est parfois tracée entre Israël et une colonie. Ici ou là, dans les sous-sols palestiniens sont des nappes d’eau douce, elles sont propriétés de l’Etat d’Israël. Dans la précarité chaque jour accrue, le Palestinien qui veut éviter de se retrouver encerclé, et comme incarcéré dans sa propre maison, peut avoir intérêt à se laisser convaincre, sinon corrompre, et la vendre, pour tenter de trouver ailleurs un lopin de terre et des murs moins hostiles.

De son côté, le colon, qui bénéficie d’avantages, s’est lui aussi laissé convaincre, sinon corrompre. Dans une enclave, il paie moins d’impôts et dispose d’un logement moins cher. Les « colons » vivent grâce à des deniers publics largement attribués par le pouvoir politique israélien depuis près de trois décennies pour stimuler le développement de la colonisation, déséquilibrant le développement économique en Israël. Interrogés, des colons reconnaissent leur rôle d’instrument dans une stratégie politico-militaire. Ils bénéficient aussi de fonds privés venant de personnes qui vivent ailleurs et se servent des familles de colons comme d’accessoires pour des conquêtes territoriales et de nouvelles spoliations. Celui qui décide de s’installer dans une colonie de « peuplement », en territoire occupé, au risque de sa propre vie, de celle des siens et de soldats, aime-t-il vraiment la vie ? Pour entretenir et protéger une enclave, il faut rompre les voies de circulation des Palestiniens, ce qui amplifie leur précarité et leur insécurité, les empêche de vivre, enfin les radicalise.

Quand plusieurs personnes ou groupes veulent vivre exactement dans le même espace physique, elles demandent l’impossible. C’est pourquoi, pour avoir raison chacun des protagonistes excipe une légitimité supérieure ou antérieure à celle de l’autre. Or, pour que s’engage une négociation, chaque partie devra renoncer en préalable à cette quête de légitimité en invoquant les périodes de l’histoire qui lui conviennent, et n’admettre qu’un fondement moderne et existentiel à la légitimité, celle qui reconnaît l’existence actuelle des uns et des autres et accorde le primat au désir de vivre et à la nécessité de construire un avenir pour les futures générations.

De l’exiguïté des territoires des uns et des autres

On comprend aisément la difficulté perçue et vécue par les Israéliens, quand on prend en compte l’exiguïté de leur territoire, l’équivalent en surface d’un à deux des Départements en France. On comprend leur besoin de repousser leurs frontières ou de les doubler en constituant des avant-postes, des zones-tampons ou des enclaves chez l’autre, afin d’y localiser et d’y fixer si possible, hors de leur enveloppe territoriale de base, des zones de frictions. Mais les zones tampons sont déjà multiples et multiplient les périmètres à protéger, les heurts et les morts. Cette pratique des enclaves a montré sa faillite et ses revers. C’est pourquoi Sharon ou tout autre, animé de cette même stratégie qui tient lieu de politique, ne peut que repousser davantage vers des positions extrêmes.

Une vision géopolitique régionale rejette l’influence occidentale du Moyen-Orient

Depuis 1948, pour nombre de pays arabes, la résolution de la « question palestinienne » et la reconnaissance conjointe de l’existence d’Israël n’ont jamais constitué un projet politique. Au contraire, pour certains de ces pays et leurs spécialistes en géostratégie, cette zone doit être sous influence arabe, sans enclave pro-occidentale. La déclaration de Beyrouth de la Ligue Arabe, au printemps 2002, représente à ce titre une ouverture inédite, elle demande à être confirmée. Aux yeux de nombre de dirigeants de ces pays, les Palestiniens ne sont utiles qu’en formant un réservoir de frustrations, leur donnant un moyen de pression sur l’ensemble des autres pays du monde, via Israël. Pour ces pays, la création d’un état palestinien et l’instauration d’une paix régionale garantissant des frontières sûres à l’état d’Israël et aux Palestiniens équivaudraient à se priver d’un puissant levier de pression à l’encontre des pays développés et occidentaux. Comme ce levier permet des jeux subtils sur le cours du pétrole, pourvoyeurs de bénéfices, l’état de crise entre guerre et paix, dont d’autres qu’eux font les frais, doit être entretenu.

Comme ce conflit n’apparaît que pouvoir se perpétuer, et cela depuis 1948, la révolte « des pierres » et des bombes humaines expriment la marque d’un désespoir redoutable.

Quand terre promise et terre spoliée sont intriquées

Quand terre promise et terre spoliée sont intriquées, quand toute frontière matérielle, géographique et politique est impossible à tracer, quand la misère économique et culturelle dure sur plusieurs générations et qu’il n’y a pas d’avenir, grands sont les effets psychiques, sur la constitution des frontières du Moi et du corps propre, notamment à l’adolescence. Méconnaissant la façon dont on fabrique psychiquement un enfant, de part et d’autre d’une frontière politique absente, chaque partie attribue à l’autre une caractéristique exclusive qui les rend ressemblants parce que présente des deux côtés.

D’un côté, l’Intifada envoie ses enfants et ses jeunes au front pour provoquer les soldats et tuer des civils ; quand l’enfant-soldat meurt, ou que l’enfance meurt en lui, s’il en revient physiquement vivant, son rapport au sacré de la vie a été ébranlé, l’ordre des générations a été inversé. C’est ainsi que l’on transmet à ses enfants ses traumatismes, au lieu de les en protéger, qu’on les assujettit à un processus de répétition et de violence sans issue ; les chaos et les coûts psychiques, sociaux, économiques et politiques en sont immenses, fort difficiles à surmonter des générations durant. C’est ainsi qu’on fabrique des bombes psychiques à retardement aussi dévastatrices que des mines antipersonnelles camouflées partout dans un sol apparemment familier.

Côté israélien, certaines familles comme celles d’Hébron sont organisées selon un modèle sectaire, elles conditionnent leurs enfants dès leur plus jeune âge avec des croyances moyenâgeuses, enseignant que l’Arabe est le lieu exclusif où habite la pulsion de mort. Qu’apprennent ces enfants de l’existence du monde réel, de l’humanité et de l’universalité fondamentale de l’être humain ? Leur culture est réduite à une représentation faisant de l’Arabe et du Musulman, l’incarnation même du mal. Réifié, l’Arabe est conçu comme l’essence de l’ennemi. Quand des religieux, des parents ou des groupes sectaires instrumentalisent ainsi la religion et leurs enfants, ce n’est pas moins grave que d’envoyer ses enfants au « baptême du feu ». Des deux côtés, la pulsion de mort est manipulée dans l’enfant ; en lui sont excités le désir de la jouissance annoncée dans la mort donnée à l’autre et l’avidité pour la violence brute et meurtrière.

Les jeunes kamikazes

L’identité du jeune kamikaze palestinien, marquée du sort fatal auquel il se voue, est façonnée par son milieu de vie. Celui-ci résulte de la politique territoriale israélienne depuis 1968, des discours palestiniens et de la perpétuation des camps, où la vie est toujours plus difficile et plus précaire, installés aux portes des frontières internationales d’Israël qui se développe à l’occidental, alors que les passages se multiplient pour des colonies, véritables effractions en Territoire palestinien. Depuis plus de cinquante ans, faute d’un espace défini, de frontières géographiques matérialisées, garantissant une terre à soi, avec un dedans distinct du dehors et faute de l’espoir d’un pays possible, l’identité des nouvelles générations palestiniennes se construit de façon périlleuse.

Sans un pays ayant une unité géographique, incluant son sol et ses ressources, il est difficile à une communauté sociale et politique de s’organiser, de transmettre des traditions structurantes et praticables, de stimuler son développement, de donner des perspectives à sa jeunesse, de lui signifier que la vie vaut la peine d’être vécue. Sans territoire, sans frontière, sans structure politique, sans repères stables, sans avenir mais avec des membres manquant dans les familles, – du fait des exils volontaires ou forcés, des morts, des blessés et des prisonniers, – seule une identité trouée peut se constituer puis se transmettre. Dans sa dimension groupale, l’identité est ici comme une peau commune déchirée en plein d’endroits, révélant l’aboutissement d’un long processus collectif d’empêchement des frontières du moi groupal et individuel, propice à la macération des ingrédients psychiques des folies meurtrières et suicidaires. Celui qui peut aller mourir avec une bombe accrochée au ventre est construit psychiquement autant que socialement et géographiquement sans frontière. Il est une interprétation agie des sédimentations psychiques intoxicantes des traces psychiques des spoliations et traumatismes successifs conséquents des multiples entrées par effractions, depuis des décennies, dans l’espace territorial, familial et politique. Dans la constitution du moi, de l’idéal du moi, du surmoi, de l’image de soi et de son groupe et plus globalement de la psyché et de l’image de son corps propre, si fondamentale lors du processus d’adolescence, il y a une contiguïté intrinsèque des étayages sur l’espace géographique, l’espace politique, et l’espace familial. Nourri et fasciné par une figure du pire, faite d’enveloppes de différentes natures emboîtées mais trouées, l’adolescent palestinien est psychiquement disponible pour le martyre. Faire éclater son propre corps et se mêler avec une bombe aux corps des autres, ceux d’Israël, n’est qu’une traduction sur un autre plan de ce qui est déjà là, depuis toujours, au fond de sa conscience de jeune Ismaël d’aujourd’hui.

L’organisation de la terreur par des attaques-suicides a une autre source dans l’imaginaire partagé d’une partie des Palestiniens. La mission du Palestinien qui meurt en semant la terreur parmi les populations civiles juives, au cœur de leur vie quotidienne, sert une stratégie médiatique de martyrisation du peuple palestinien, pour ravir aux juifs et aux yeux du monde, dans le même mouvement, leur statut de victimes d’exception après la Shoah. Ce type d’attaque imprévisible, mettant Israël dans l’impuissance, ce qui lui rappelle quelque chose, attise le besoin de représailles qui ne manquent pas de transformer en retour les Palestiniens en martyres. Ainsi le but est atteint. Il faut donc qu’il y ait toujours davantage de morts et de blessés palestiniens que juifs, pour accéder au statut mondial de victime d’exception et obtenir, à la place des juifs, la compassion supérieure dont ils ont bénéficié plutôt tardivement après la Shoah. Avec cette stratégie, Arafat cristallise en outre nombre de frustrations, de sympathies et de soutiens, bien au-delà des seuls palestiniens et du monde arabo-musulman. La violence politique des palestiniens espère inverser les rapports de force dans le monde, en leur faveur. Que ce résultat soit parfaitement incertain n’a aucune importance dans un univers sans issue ; pendant ce temps-là au moins, Israël régresse économiquement et politiquement.

Ainsi reviennent en boucle des phases de guerre et d’accalmie, laissant le conflit sans progrès, hors la colonisation qui, loin de sécuriser les juifs, confond de plus en plus, dans un sol commun, Juifs et Palestiniens. Cette politique qui se perpétue en pire avec Sharon et mène Israël vers l’abîme est aussi la conséquence du mode de constitution de la représentation nationale qui rend Israël ingouvernable.

Un Parlement ingouvernable

L’impuissance politique et l’immobilisme relatif de tout gouvernement israélien proviennent du mode d’élection, à la proportionnelle intégrale, de la représentation nationale. Depuis plusieurs décennies, ce mode de scrutin n’a pas permis de dégager une majorité cohérente au Parlement. C’est pourquoi par exemple, lors des discussions avec les Palestiniens après Camp David, à la fin de l’année 2000 à Taba, Ehoud Barak, Premier ministre en sursis, ne pouvait pas (Enderlin, 2002) engager Israël pour la paix, contrairement à ce qu’on a laissé croire (Ben Ami, 2001). L’eût-il réellement voulu qu’il ne l’eût pu, la majorité de voix dont il a bénéficié pour être élu pour la paix n’ayant pas de correspondance au Parlement.

Si la majorité des Israéliens se dit volontiers disposée à des compromis importants avec les Palestiniens, ne recevant pas de signes suffisamment clairs et stables de leur part au contraire, ils n’ont pas confiance. Ainsi, lors d’une élection ils s’abstiennent ou, quand ils votent, ils dispersent leurs voix au lieu d’envoyer au Parlement une majorité d’élus en mesure de constituer un gouvernement cohérent. En conséquence, le groupe politique qui a le plus d’élus est contraint, s’il veut aller aux responsabilités, de s’allier et s’aliéner à des élus extrémistes, de fabriquer des majorités hétéroclites, volatiles et en définitive ingouvernables. Dans cette situation, comme lors d’une législature antérieure, une toute petite minorité passait son temps à menacer la coalition dont elle faisait semblant d’être membre, en marchandant à chaque vote ses voix pour obtenir des contreparties, votées par la Knesset (le Parlement), à destination d’intérêts privés, contraires aux intérêts collectifs et à la paix.

Cette impossibilité de changer les institutions publiques pour permettre à un gouvernement de durer et de s’engager dans des négociations est due à ce qui se love d’irrationnel au fond de la conscience juive et qui structure les relations entre les juifs eux-mêmes, israéliens ou de la diaspora. Mon hypothèse porte sur le lien, plus ou moins inconscient, que les citoyens israéliens, leurs dirigeants, ainsi qu’une partie de la diaspora, entretiennent avec les religieux et colons extrémistes. Lorsque ce lien entre le religieux, confondu avec le mythe originaire du Grand Israël ou du paradis perdu, et une part psychique enfouie en chacun sera éclairée et transformée, peut-être les Israéliens pourront-ils sortir de la nasse psychique et politique où ils se sont enfermés, se doter d’une constitution moderne et laisser émerger parmi eux les dirigeants qui sauront conduire un processus de paix avec des homologues palestiniens.

Plus juif que les autres

En Israël, lorsque des individus ou groupes, colons ou religieux, fanatiques du « Grand Israël », passent outre les limites de la raison ou de la loi, la police et la justice ne peut s’exercer à leur encontre, dès lors qu’ils déclarent agir au nom de la mythique Terre promise, de la religion, ou de la protection et de l’éternité du territoire, c’est-à-dire de la permanence juive au travers du temps. Tout se passe comme si religieux, colon israélien et juif ne formaient qu’une seule et même entité essentielle, immuable et intemporelle. De ce fait, Israël n’est pas complètement un état moderne et de droit. Quand des extrémistes juifs israéliens tiennent des propos racistes et d’incitation à la haine raciale, ou à la haine tout court ou au meurtre, ils ne sont pas inquiétés. La preuve en a été durement administrée quand il y a eu des incitations au meurtre d’ltzhak Rabin et plus récemment d’Ehoud Barak, alors que l’un et l’autre étaient assimilés à des nazis sur certaines affiches ou dans certains discours, parce qu’ils jetaient des jalons pour la paix. Dans les années antérieures, lorsque des colons et des religieux juifs organisaient des cortèges ou commettaient des agressions contre des Palestiniens et contre tout accord de paix, ils se déclaraient au-dessus des lois. Ils continuent ouvertement de mépriser la loi commune. Les extrémistes israéliens ne sont pas confrontés à la loi, personne ne sanctionne leurs comportements provocateurs et antisociaux. Faisant de leurs rêveries messianiques des réalités, ces extrémistes se désignent aux yeux de tous comme dépositaires d’une judéité supérieure. Aussi, ont-ils réussi à imposer une loi non écrite selon laquelle si le Pouvoir ne couvre pas leurs forfaits lorsqu’ils portent atteinte à l’ordre public, celui-ci n’est plus juif. Face à la nécessité de les réprimer en proportion de leurs délits, le Pouvoir se sent accablé, coupable, réduit à l’impuissance, car, s’il sanctionnait, il se trouverait quelqu’un pour dire : « Un juif frappe un juif. Celui qui frappe un juif est un nazi, comme celui qui concède ou rend une parcelle de terre à un palestinien ; si l’Etat le permet, alors c’est la fin du monde et tout est permis ». Qu’ils s’octroient ici une judéité supérieure, ou s’autorisent ailleurs d’une délirante raison suprême, nous savons que les extrémistes ne visent chaque jour qu’à provoquer un éclat pour se poser ensuite en victimes, puis légitimer leur imposture et leur logique de va-t-en-guerre en entraînant tout le monde dans un gouffre.

Tant que l’État israélien redoutera d’être assimilé aux nazis, et qu’il capitulera devant les religieux ou les colons extrémistes, il ne sera pas un état de droit. Dans ce désordre intérieur, aucune paix ne peut être préparée. De son côté, la communauté internationale ne peut exercer la fonction de tiers entre palestiniens et israéliens, tant que l’Etat israélien n’assurera pas cette fonction de tiers entre ses propres citoyens, qui ne sont pas tous juifs. Il se dotera d’institutions modernes, quand les juifs cesseront de déposer, dans de petits collectifs de fanatiques religieux ou de colons extrémistes, une part mythique de leur identité. Si ces extrémistes d’aujourd’hui sont imaginairement crédités d’être les continuateurs exclusifs et seuls garants, de la permanence juive et du renouvellement de son éternité en Terre promise/spoliée, c’est qu’en définitive, ils sont subjectivement et fantasmatiquement conçus dans un imaginaire commun comme étant plus juif que tous les autres. Cette croyance, dont il faut se délivrer, entretient l’idée que, sans eux, depuis des siècles, tous les descendants de survivants se seraient assimilés et qu’il n’y aurait plus, aujourd’hui, de juifs dans le monde. Voilà ce qui, ancré dans l’imaginaire juif, verrouille les rapports entre juifs, l’évolution de l’État d’Israël et de ses institutions et explique pour une part l’immobilisation relative du conflit israélo-palestinien. Ces extrémistes abuseront impunément et dangereusement de leur place dans le fantasme, tant qu’ils pourront manipuler sans honte la culpabilité de leurs concitoyens juifs israéliens, et d’une partie des juifs de la Diaspora, qui se croient moins bons ou moins juifs qu’eux.

Israéliens et Palestiniens ont à s’accorder sur bien des problèmes notamment celui de l’eau et pas seulement celui de Jérusalem et du retour de ceux qui sont en exil. La négociation des enjeux matériels et symboliques colossaux, qui sont au cœur du conflit israélo-palestinien, nécessite des femmes et des hommes capables de concilier des données lourdes et contradictoires, d’inspirer confiance et de restaurer la confiance en soi et dans autrui, de trouver les concessions utiles et de les faire admettre. On s’en approchait pas à pas, avant l’assassinat du 4 novembre 1995, trop rapidement effacé de la mémoire de ceux qui font la Diaspora plus que des Israéliens. La paix redeviendra évidente et possible du côté israélien, lorsqu’auront été jugés les auteurs des discours assimilant Itzhak Rabin à Hitler, autorisant le crime contre Rabin et au travers lui contre tous les juifs d’après Auschwitz. Un nouveau processus de paix sera possible quand terre promise et terre spoliée ne seront plus aussi mêlées.

De nombreuses voix appellent la communauté internationale à intervenir. Aussi raisonnables soient-ils, ces appels resteront sans réponse tant que certaines positions empêcheront les parties en conflit d’accepter l’instance internationale comme tiers externe et suffisamment protecteur des uns et des autres. Cela suppose un renouveau de la pensée sur la fonction, la place et la reconnaissance du tiers et de chaque partie en conflit. Or, dans leur majorité, les juifs israéliens ont l’impression que les composantes de la Communauté internationale, du fait des grands intérêts économiques et énergétiques, n’adoptent pas une position équilibrée entre eux et les Palestiniens. Ils en concluent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, face aux risques régionaux sinon mondiaux d’un développement de la violence politique dont est porteuse la dérive contemporaine de l’idéologie islamiste, les Palestiniens laïques ou modérés en font les frais depuis un certain temps déjà. La communauté internationale est-elle prête à abandonner Israël sur l’autel qui décidera comme à Yalta d’une nouvelle partition du monde ? Si dans leur majorité ils la souhaitent, les juifs israéliens n’accepteront une intervention de la communauté internationale que lorsque celle-ci se positionnera vraiment comme tiers. Les extrémistes palestiniens et israéliens dont Sharon espèrent bien qu’elle n’y parviendra pas.

Pour faire la nouvelle route d’Oslo à Jérusalem, chaque partie doit faire en préalable un bout du chemin. Le premier pas à réaliser est de choisir la vie. Pour cela, les juifs israéliens et l’Etat d’Israël doivent faire le nécessaire pour restituer le site symbolique d’Hébron aux palestiniens, où un modèle de colonisation a été méthodiquement expérimenté instaurant l’abandon du pouvoir d’Etat aux mains d’extrémistes en imposant à tous, par spoliation, la constitution d’enclaves empêchant toute délimitation territoriale. Les Palestiniens, comme le prône nombre d’entre eux, doivent adopter de leur côté une stratégie de lutte usant des armes de la non-violence politique.

————-

Le 8 mai 1932, dans une lettre personnelle à Arnold Zweig, Freud écrivtai :

« La Palestine n’a produit que des religions, des délires sacrés, d’audacieuses tentatives en vue d’assurer une emprise sur le monde extérieur des apparences par le monde intérieur du désir. »

Sigmund Freud, mai 1932, Lettre à Arnold Zweig, Sigmund Freud, Correspondances, 1873-1939, Paris, Gallimard, 1960, p.446-447.